Contents

創建・吹田時代

/1506年(永正3年)〜1593年(文禄2年)の88年間【戦国・安土桃山】

世は戦国の時代

時代は室町時代中期。1467年(応仁元年)の応仁の乱、1493年(明応2年)の明応の政変に始まる戦国時代です。足利義澄(1481〜1511)執政、後柏原天皇(1464〜1526)の時代にあたります。当寺が開かれた水田(吹田)庄(現在の大阪府吹田市)も大変混乱した時代だったようです。

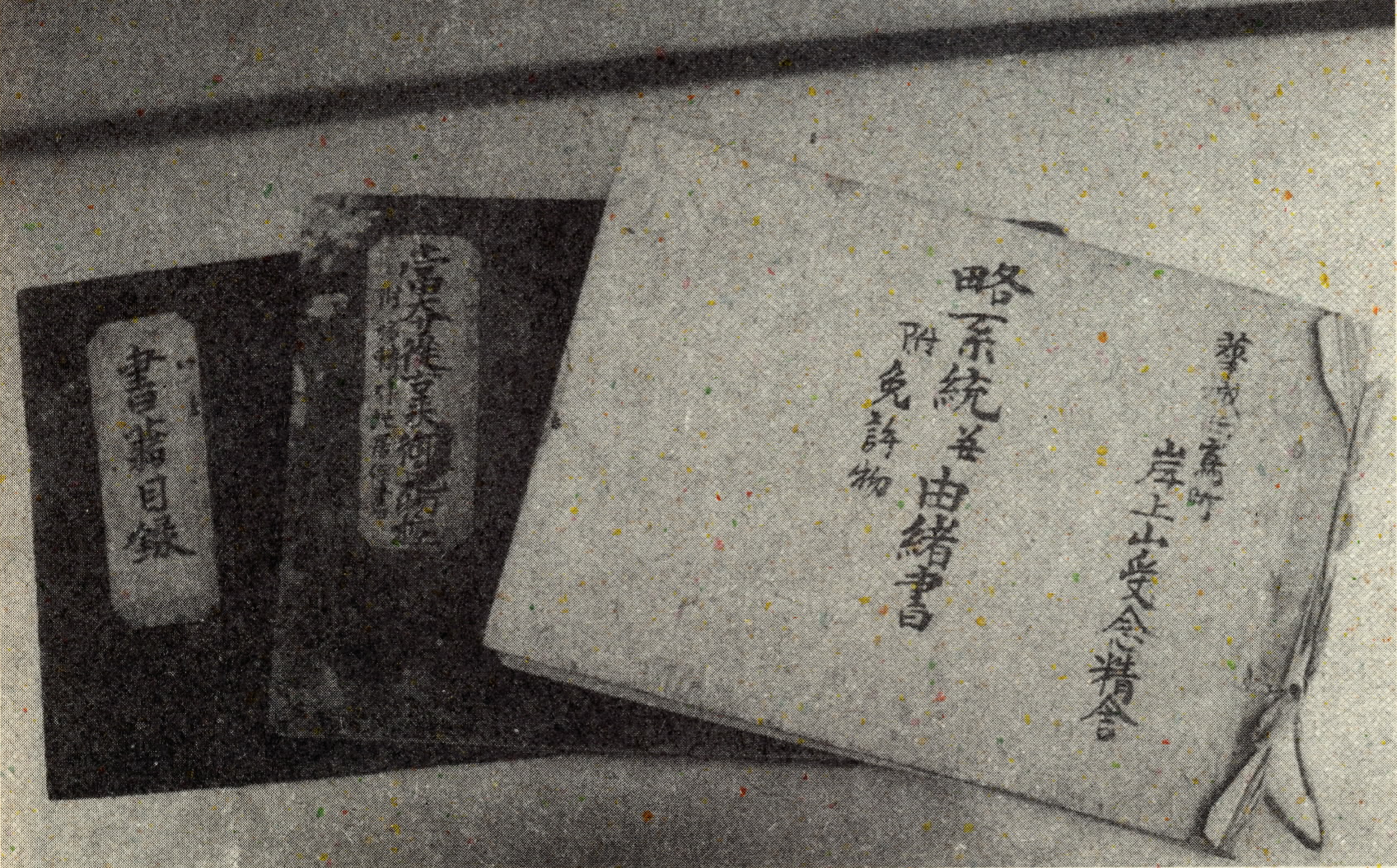

真宗と大坂

真宗と大坂の関係としては、第8世蓮如上人は最晩年の1496年(明応5年)、ごく簡素ではありましたが大坂(現在の大阪城の本丸辺りといわれている)に坊舎を建立しており、亡くなる直前の1499年(明応8年)までこの地に住まわれました。蓮如上人の『御文』四帖目十五通には「当国摂州東成郡生玉の庄内大坂といふ在所は、往古よりいかなる約束のありけるにや、さんぬる明応第五の秋下旬のころより、かりそめながらこの在所をみそめしより、すでにかたのごとく一宇の坊舎を建立せしめ・・・」とあり、これが「大坂」という地名の最古の記録と言われています。この間わずか3年ほどでしたが門前町が形成され、真宗門徒が広まり、「大坂」という地名がこの地に定着したと言われています。

そのような時代、真宗寺院は他の宗派のように七堂伽藍を具えた立派なものではなく、庶民的な「道場」という形で、普通の民家に若干の改造を施した程度の簡素な造りのものだったようです。そしてそれに対して、本山である本願寺が方便法身の尊形(阿弥陀仏の絵像)を下附することで寺として公認したといわれています。このようにして真宗寺院が吹田の各集落にも次々と作られていったようです。

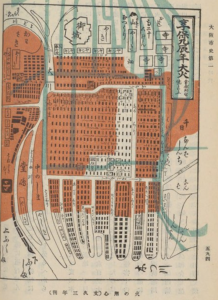

受念寺創建

創建者は圓齊(〜1526)といい、蓮如上人(1415〜1499)の子である實如上人(1458〜1525、本願寺第9世)より教化を被り、1505年(永正2年)8月19日方便法身の尊形を賜りました。これによって、1506年(永正3年)摂州太田郡水田庄濱道村*(現在の大阪府吹田市)に一棟の坊舎が建立されたとされており、それが当寺の始まりであると伝えられています。

創建者は圓齊(〜1526)といい、蓮如上人(1415〜1499)の子である實如上人(1458〜1525、本願寺第9世)より教化を被り、1505年(永正2年)8月19日方便法身の尊形を賜りました。これによって、1506年(永正3年)摂州太田郡水田庄濱道村*(現在の大阪府吹田市)に一棟の坊舎が建立されたとされており、それが当寺の始まりであると伝えられています。

(註)

*吹田市史などの記録によれば、水田庄に存在した9つの集落のうちの1つに「濱ノ堂」というところがあり、「濱道村」はこれに当たるのではないかと推測しています。

池田町時代

/1593年(文禄2年)〜1615年(元和元年)の23年間【安土桃山・江戸初期】

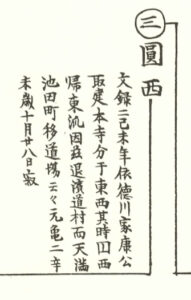

第4世 圓正(〜1603年(慶長8年)10月1日寂)

石山合戦と天満移転

信長が台頭する時代です。1570年(元亀元年)〜1580年(天正8年)には石山合戦があり、その後の東西本願寺分派に繫がりました。当寺の記録には1593年(文禄2年)東西本願寺に分派し、第3世圓西(〜1571)*は東派に帰したため**に、吹田から大坂天満の池田町(現在の大阪市北区天神橋4丁目辺り)に道場を移したと記録されています。

信長が台頭する時代です。1570年(元亀元年)〜1580年(天正8年)には石山合戦があり、その後の東西本願寺分派に繫がりました。当寺の記録には1593年(文禄2年)東西本願寺に分派し、第3世圓西(〜1571)*は東派に帰したため**に、吹田から大坂天満の池田町(現在の大阪市北区天神橋4丁目辺り)に道場を移したと記録されています。東西本願寺分派について

*圓西は1571年10月28日寂と記録されています。石山合戦は1570年に始まり、顕如上人が大坂を退去したのは1581年3月です。顕如上人の大坂退去後も教如上人は残り、これは東西本願寺分派の遠因となりますが、それでも1581年3月であり、圓西の没年とされる1571年の時点では東西分派の気配はまだありません。圓西の没年が異なるか、第4世圓正(〜1603年)の誤りの可能性があります。

**調べたところによると、実際吹田市の濱ノ堂があったあたりは、現在でも本願寺派(西本願寺)の寺院が多いようです。

折屋町時代

/1615年(元和元年)〜1628年(寛永5年) の14年間【江戸初期】

折屋町移転

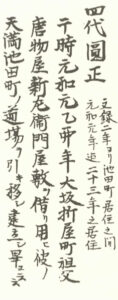

1615年(元和元年)第4世圓正(〜1603年)のとき*、池田町から折屋町(現在の大阪市中央区大手筋二丁目辺り)へ移転します。唐物屋新左衛門屋敷を借りて道場を移したとされています。移転の理由は不明です。

1615年(元和元年)第4世圓正(〜1603年)のとき*、池田町から折屋町(現在の大阪市中央区大手筋二丁目辺り)へ移転します。唐物屋新左衛門屋敷を借りて道場を移したとされています。移転の理由は不明です。

*年代から、圓正の没年が異なるか、第5世圓誓(〜1631年) の誤りの可能性があります。

大坂冬の陣、夏の陣

1614年は大坂冬の陣、1615年は大坂夏の陣のあった年です。記録が無く全くの想像でしかありませんが、ひょっとしたら戦火が影響していたのかもしれません。

片原町時代

/1628年(寛永5年)〜1765年(明和2年)の138 年間【江戸初期〜後期】

片原町移転

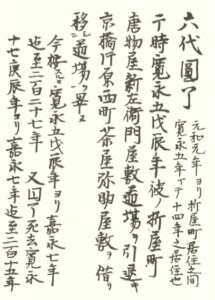

1628年(寛永5年)第6世圓了のとき、折屋町から京橋・片原町西丁(現在の大阪市都島区片町)の茶屋弥助の屋敷を借りて道場を移したとされています。また1662年(寛文2年)第7世玄雪のとき、京橋片原町東之丁の澤上江屋次郞兵衛屋敷に移転しています。いずれも移転理由は記録にありません。

1628年(寛永5年)第6世圓了のとき、折屋町から京橋・片原町西丁(現在の大阪市都島区片町)の茶屋弥助の屋敷を借りて道場を移したとされています。また1662年(寛文2年)第7世玄雪のとき、京橋片原町東之丁の澤上江屋次郞兵衛屋敷に移転しています。いずれも移転理由は記録にありません。

島町時代

/1765年(明和2年)〜1931年(昭和6年) の167年間【江戸後期・明治・大正・昭和初期】

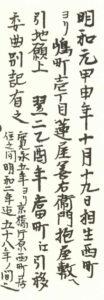

島町移転

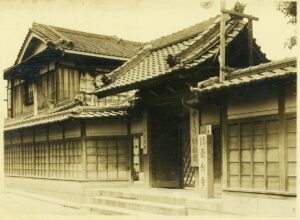

1765年(明和2年)第12世周界のとき、島町一丁目(現在の大阪市中央区島町一丁目)に移りました。その際、蓮屋善右衛門の志により地所、本堂、庫吏などをすべて寄付されたと記録されています。

1765年(明和2年)第12世周界のとき、島町一丁目(現在の大阪市中央区島町一丁目)に移りました。その際、蓮屋善右衛門の志により地所、本堂、庫吏などをすべて寄付されたと記録されています。

聞法の足跡

当寺の倉庫にはこの時代の仏教書や、聞法会の聴講録と思われる文書が多数残されています。まだあまり確認できていませんが、少し見たところでは誰々がどこどこの道場で誰の話を聞いて記録したというようなことが書いてあるものもありました。聴講した内容が何十ページにも渡り帳面いっぱいにびっしりと書かれたものが多数残されており、当時における真摯な求道の姿勢が窺われます。

住吉時代

/1931年(昭和6年)〜現在【昭和初期・平成・令和】

住吉移転

大正新脩大蔵経

1924年(大正13年)から10年にかけて大正新脩大蔵経100巻が発刊されました。これは現在も日本のみならず世界中の仏教界、仏教研究において仏典の総集として参照されるものとなっていますが、第19世恵正はこの大正新脩大蔵経が発刊されるたびに一巻一巻買い求め、現在100巻すべてが当寺に蔵されています。

1924年(大正13年)から10年にかけて大正新脩大蔵経100巻が発刊されました。これは現在も日本のみならず世界中の仏教界、仏教研究において仏典の総集として参照されるものとなっていますが、第19世恵正はこの大正新脩大蔵経が発刊されるたびに一巻一巻買い求め、現在100巻すべてが当寺に蔵されています。

サトリ幼稚園

1935年前後(昭和10年前後)、第19世恵正は「サトリ幼稚園」を開設しました。1943年頃(昭和18年頃)まで運営しており、多くの人物を輩出しました。当幼稚園出身の方として、服飾評論家などで活躍された市田ひろみさんがおられます。

太平洋戦争

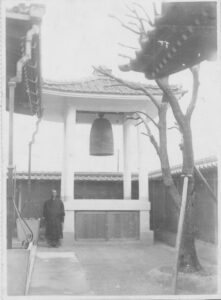

このころの記録は特に残っているわけではありませんが、空襲時の話を少し伝え聞いています。当寺の周囲にも焼夷弾が降り注ぎました。現住職・第21世正雲がまだ1歳のときです。もともとは当寺にも釣鐘堂がありましたが、当時すでに政府への金属の供出のため釣鐘はなく、その下は防空壕になっていました(右図は釣鐘があったころの釣鐘堂)。いよいよ空襲というとき、正雲の母は、片腕には1歳の正雲、片腕には御本尊の阿弥陀様を抱えて、その釣鐘堂の下にあった防空壕に逃げ込み、空襲を耐えしのいだそうです。そのとき本堂の屋根に焼夷弾が落ちました。幸いその焼夷弾は不発で本堂は少しの被害ですんだそうです。

このころの記録は特に残っているわけではありませんが、空襲時の話を少し伝え聞いています。当寺の周囲にも焼夷弾が降り注ぎました。現住職・第21世正雲がまだ1歳のときです。もともとは当寺にも釣鐘堂がありましたが、当時すでに政府への金属の供出のため釣鐘はなく、その下は防空壕になっていました(右図は釣鐘があったころの釣鐘堂)。いよいよ空襲というとき、正雲の母は、片腕には1歳の正雲、片腕には御本尊の阿弥陀様を抱えて、その釣鐘堂の下にあった防空壕に逃げ込み、空襲を耐えしのいだそうです。そのとき本堂の屋根に焼夷弾が落ちました。幸いその焼夷弾は不発で本堂は少しの被害ですんだそうです。

1945年(昭和20年)頃から徐々に都市部空襲が行われ、終戦前日までの空襲回数は大阪市内およびその周辺で約50回に達し、全市域の27%が焼失、被害家屋は31万と記録されています。特に1945年(昭和20年)3月〜8月にかけての8回の大阪大空襲では一般市民10,000人以上が死亡したと言われています(本土空襲全体では30〜50万人、太平洋戦争全体では300万人)。 住吉区内の被害は、3月14日、6月1日、6月15日、6月26日、7月10日の5回が特に大きかったようです。上記の出来事はこのどれかの日だったのでしょうか。そのようなことに思いを馳せながら、戦争の生の声として聞きつづけ、語り継いでいかなければなりません。

学生寮

1958年頃(昭和33年頃)から数年間、第20世正暢のときには学生寮を運営していました。大阪大学や大阪女子大(現在は大阪府立大に統合)の学生、会社員などの下宿で、多くの人物を輩出しました。

有料老人ホーム、軽費老人ホーム「受念館」開設

第20世正暢は社会福祉に関心があり、1964年(昭和39年)からは有料老人ホーム、1969年(昭和44年)には軽費老人ホーム「受念館」を開設し、現在に至ります。

平成の本堂改築

2002年(平成14年)、現住職・第21世正雲のとき、御門徒の多大な御寄付により本堂を新築建立しております。

私設図書館「念々堂」開設

第21世正雲の協力のもと、副住職・正仁の発願により、2024年(令和6年)4月8日、第20世正暢の住居を改装し、私設図書館「念々堂」を開設。地域の人たちの集いと学びの場となっています。

終わりに

現在の時点で判明していることからできる限り資料にのっとって、そして時代背景を踏まえながら当寺の歴史を概観してみました。まだまだ調査不足や理解不足の点があることと思います。新たな資料が発見されたり、間違いや不十分な点が見つかれば、その都度改訂していきたいと思います。

また歴史というのはある一面での切り口でしかありません。別の視点で見るとまだ違う歴史が見えてきます。歴史を学ぶとき、歴史を確定してゆくことも大事かもしれませんが、一つの歴史に固執するのではなく、学びを通して現在の私たちの位置をもう一度見直していく、つまり「歴史を学ぶ」ではなく「歴史に学ぶ」という姿勢を忘れずにいたいものです。そして長い歴史を通して、今ここに仏法が届いた意味を確かめていく機縁としたいと思います。

(文責:副住職 岸上仁(正仁) 2014年7月記、2024年改訂)

<参考文献>

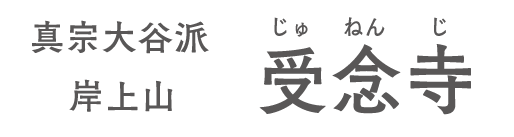

『華城西島町 岸上山受念精舎 略系統並びに由緒書 附免許物』(第12世周界記)

『当寺従古来御免物控 附移転引地居住所』 (第16世圓實記)

『真宗大谷派 岸上山受念寺由緒』(第20世正暢編)

『大阪市史』 (1915年)

『大阪府全志』(1922年)

『吹田市史』(1975年)

『日本歴史地名大系』(1986年)

『住吉区史』(1996年)

『大坂天満真宗末寺衆由緒書』(2002年)