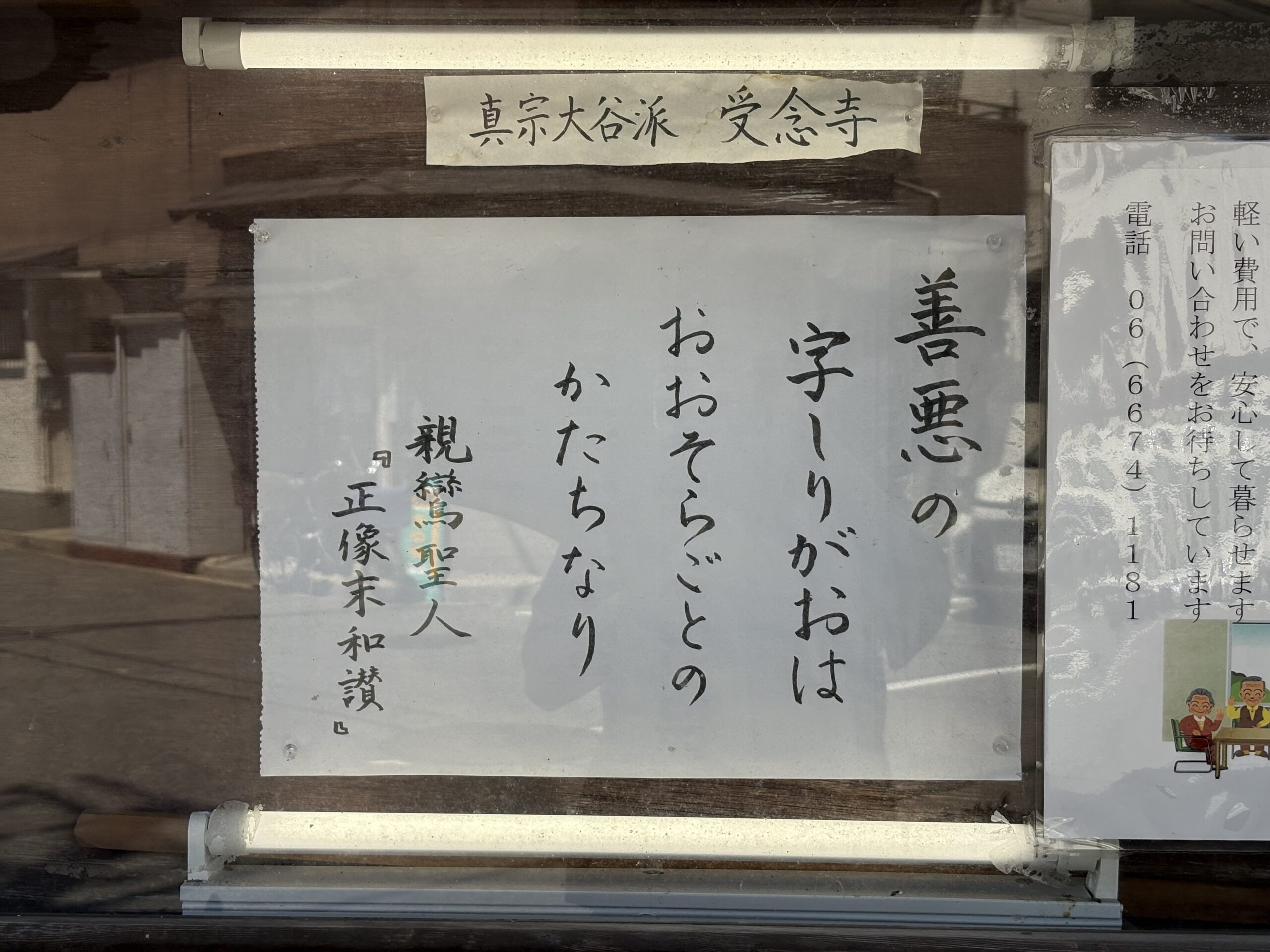

善悪の 字しりがおは

おおそらごとの かたちなり

(親鸞聖人)

この言葉は、親鸞聖人の『正像末和讃』の一節です。

よしあしの文字をもしらぬひとはみな まことのこころなりけるを

善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり

(よしあしという文字を知らない人はみんな、真実の心を持った人です。

善悪の文字を知ったかぶりして使うのは、かえって大嘘の姿をしているのです。)

[『真宗聖典』第1版p. 511、第2版p. 626]

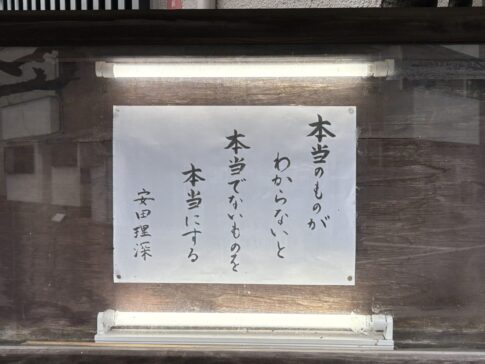

これは親鸞聖人が、誰かを批判するのではなく、自らの姿を恥じた言葉です。私たちは、自分自身のことでも、他者のことでも、世の中を見て、「これは悪い」「これは善い」と何でも知ったかのようにして生活しています。知識を得たり、経験を積んだりすれば余計に、世の中のことをわかったつもりになってしまいますが、ほんとうにわかっているのでしょうか。「わかっている」人は、そのように「ほんとうにわかっているか」という問いが起こりません。「わかっていない」人こそ、「大事なことを見失っていないか」という問いを持つことができます。

あるとき、病院に寝たきりの人がおられました。看護師は医者に、「この人はいつも泣いてばかりいます。どうしたらいいですか」と相談しました。その看護師は知識があり、「脳梗塞による感情失禁ではないか」と考えました。脳の血管が詰まり、感情をコントロールするところが障害されると感情が押さえにくくなるということがあるのです。すると別の看護師は言いました。「この人はさみしがりなだけや」と。医師が診察すると、言葉が話せなくなる「失語症」があると診断しました。うまく言葉が伝えられないからだと考えました。別の看護師は、「家族がもっと見舞いに来てくれたらいいのに」といいました。

そのように、感情失禁や失語という「病気」の問題、さみしがりという「性格」の問題、あるいは人が周りにいないという「環境」の問題と考え、それぞれ皆「わかったつもり」になっていたのです。

しかし、驚くべきことがありました。ある実習中の学生さんが、「このようにすればこの方は字が書ける」と言って、ホワイトボードとペンを渡して、字を書いてもらったのです。すると、このような言葉を書かれました。

「みな いない 今一人」

誰もこの声を聞いていなかったのです。「わかっている」という「字しりがお」の傲慢さが、声を聞く耳を閉ざすのです。人間として生きるということの孤独、悲しみ。「わからない」からこそ、深いところにある人間の声を聞いていきたい、そういう心が人と人をつなぐのではないでしょうか。

コメントを残す