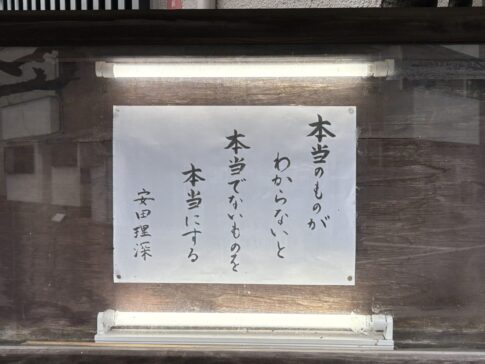

私というものは 私の思いより

もっと深い意義を 持っている

(安田理深)

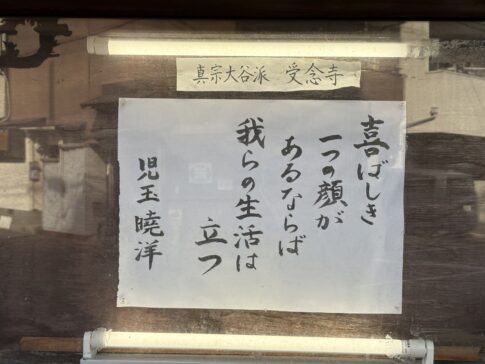

誰しもみな、「私らしくありたい」と思うでしょう。人生という長い時間で見ても、「自分は自分自身として人生を全うしていきたい」と思うのではないでしょうか。しかし人生の中では、これこそ私である、私の喜びである、生きがいである、と思ってきたものが崩れるということもまた起こってきます。老いや病はその代表でしょう。

では、どうあることが「私らしい」ということなのでしょうか。

生きがいを取り戻そうと、末期癌の患者を診る医療現場で、その人がしてきた仕事に関することができる環境をつくるという取り組みがあると聞きました。ピアノの先生ならピアノを弾けるように、大工さんなら工作ができるように、といったことです。それがその人らしさを取り戻すことだというのです。確かにこれまでその人がしてきた仕事は、その人の人生を形づくってきました。そういう取り組みは大事な面もあるでしょう。しかし、仕事がその人の自己でしょうか。逆に仕事ができなくなったら、自己を失うのでしょうか。

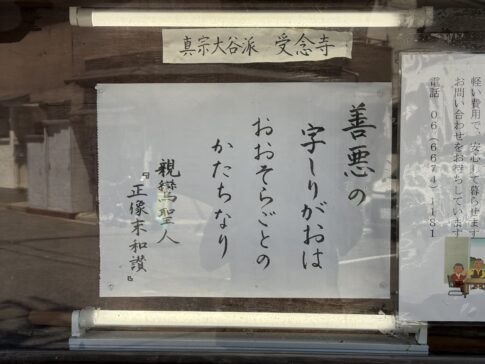

人生の中で、いろんなことに出会い、いろんなことに喜び、またときには悲しみ、苦悩し、人生を送ってきました。だから「よい」ことも「わるい」ことも、自分の思いの中にあることも、自分の思いの外にあることも、あらゆる「縁」によって自己が成り立っていると仏教は言います。安田理深先生は、自己とは「自己にまで成った歴史全体が自己である」と言います。そういう意味で非常に奥深いもののはずです。

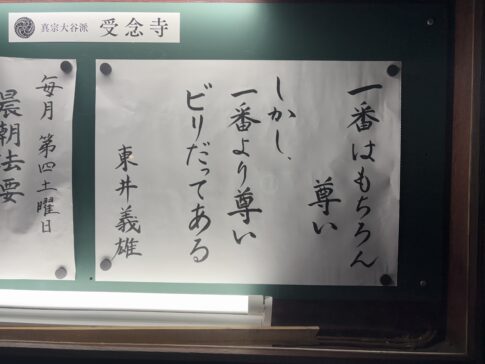

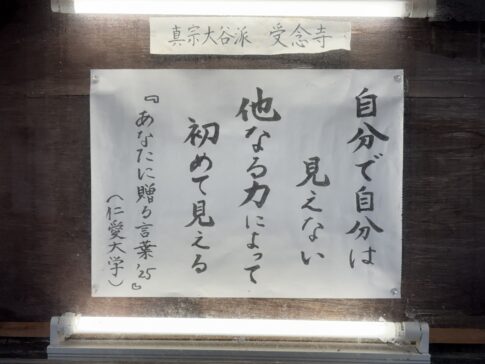

しかし私の思いは「○○ができるのが私だ」「○○ができなったら私でない」と優劣や損得によって「私」というものをつかんで生活しています。私がいちばん私のことを知っているようですが、私自身も「私」というものを狭い範囲でしか見ていないのではないか、もっと深いいのちが「私」として生きているのではないか。そう気づかせてくれる智慧のことを「仏の智慧」といいます

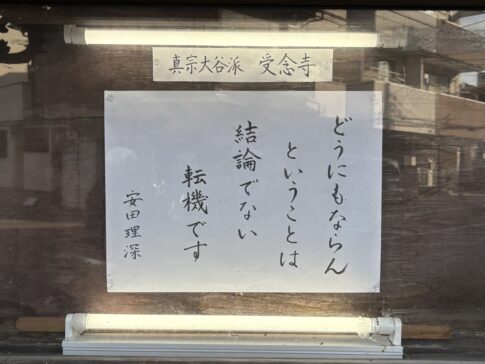

ある方は、思い悩んで、なんとか今の苦しみを消そうとかかり果てていたそうです。その時、長く仏教を聞いてこられた医師に出会い、新たな歩みが始まったといいます。その方は医師に「あなたはいい経験をしておられますね」と思いがけないことを言われ、続けて「あなたがあなただと思っている底にもう一つのあなたがいます。そのあなたに語りかけてくるものに耳を傾けていきなさい」と語られ、目が覚める思いがしたと語られています。私は「私の思い」の中で行き詰まっていた、しかし、もっと広い世界、広い私がここにあるのだと気づかれ、苦しいままに学んでいこうという歩みが始まったのです。「わるい」ことを「よい」に変えるという「私の思い」は、どうにもならない問題が起こったときに行き詰まります。思いの外側から語りかける声を聞いた時に、「わるい」ことを「よい」に変えることなく、「わるい」と思っていたことの中に、大事な光るものがあると気づかされるということがあります。それが「仏の智慧」が私にまで届いたということでしょう。

コメントを残す